现在的位置:主页 > 综合新闻 >

现代煤化工碳中和路径和方案(3)

【作者】网站采编【关键词】【摘要】3.1深入推动产业结构调整 3.4提高电力驱动的比例 我国高度重视森林碳汇在应对气候变化中的作用。早在2009年,我国就提出,到2020年森林蓄积量比2005年增

3.1深入推动产业结构调整

3.4提高电力驱动的比例

我国高度重视森林碳汇在应对气候变化中的作用。早在2009年,我国就提出,到2020年森林蓄积量比2005年增加13亿m3;2015年提出,到2030年森林蓄积量比2005年增加45亿m3左右。目前我国的森林植被总碳储量已达92亿t,平均每年增加的森林碳储量都在2亿t以上,折合碳汇7亿~8亿t。

化石燃料燃烧排放的CO2约占现代煤化工产业排碳量的30%,主要排放源来自为煤化工工艺装置提供动力蒸汽、热源和自发电而配套建设的锅炉装置。目前,大多数企业从经济性的角度选择蒸汽驱动工艺装置的大型压缩机,从而增大了燃煤消耗。实际上,工艺装置中此类压缩机可以选择电力驱动。

2.2现代煤化工碳排放现状

利用捕集的高浓度CO2,可以进一步利用加工生产化学品,实现固碳中和的目的。利用二氧化碳和氢气可合成甲醇,而甲醇又是重要的基本有机原料,下游可加工生产烯烃、甲醛、醋酸等多种化学品,目前该技术已经获得突破,多家研究机构和企业正在推进工业示范装置,未来可再生能源制氢与捕集的CO2生产甲醇将是现代煤化工碳中和的重要手段,如果经验证技术经济可行,规模化发展会颠覆当前C1化工的技术路线。

甲醇制烯烃技术经商业验证成熟可行。自主化甲醇制烯烃技术已经成熟且实现了商业化,正在向三代技术迈进。以大连化物所DMTO、DMTO-Ⅱ技术和中国石化SMTO等为代表的一批国内自主甲醇制烯烃科研成果,已成功在大型煤制烯烃项目中示范应用。为更进一步提升煤制烯烃资源能源利用效率,大连化物所继续开发了DMTO-III技术催化剂和成套工艺,2018年底已完成中试,吨烯烃甲醇消耗降至2.65t,取得了预期效果。大连化物所、中科院上海高研院开发了高选择性合成气一步法制取低碳烯烃技术,分别正在陕西和山西建设中试装置。

3.3探索工艺过程降碳新途径

【能源人都在看,点击右上角加'关注'】

尽管如此,现代煤化工产业仍存在经济性受国际油价波动影响较大、“十三五”确定的示范项目进展缓慢、煤制乙二醇扩能提速、资源环境安全约束加强和配套条件落实难度大等问题。

1.2生产运行水平不断提高

“能源情报碳中和机遇”微信群,申请者请私信告知详细信息+附上名片,核实后合适则邀请

目前我国现代煤化工典型的产业化路径有煤制油(含直接液化和间接液化)、煤制天然气、煤制甲醇、煤制烯烃、煤制乙二醇,基本均为以煤气化为龙头。以煤气化为龙头的煤化工生产过程中的碳流向如图3所示。在实际核算时,还应考虑购入电力、热力产生的二氧化碳排放。

煤化工利用煤炭可分为“原料”和“燃料”两种用途。作为原料时,煤参与化学反应,部分碳元素进入产品转化成清洁能源或化学品,部分碳元素转化为CO2,少量碳元素随灰渣流失;作为燃料时,煤炭通过燃烧提供热量产生蒸汽再发电,为化工生产提供动力和能量,理论上煤充分燃烧后碳全部转化为CO2,实际应用中煤燃烧后灰渣会带出少量残碳。由于部分碳进入产品,因而煤化工生产过程具有节碳能力。

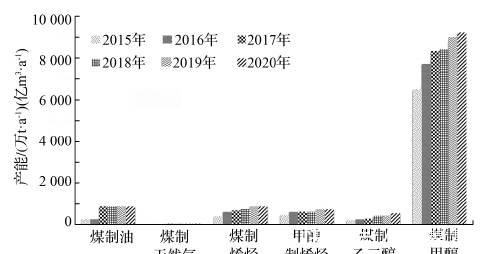

按此方法并选取典型工艺,分别测得典型现代煤化工产品的碳排放系数如图4所示。现代煤化工产品中,煤制甲醇的单位产品CO2排放量最低,这主要是由于其工艺流程较短,公用设施也较少;煤制烯烃的单位产品CO2排放量最高,主要是由于其工艺流程较长,公用设施也较多。

未来,在碳中和的大背景下,我国的电力结构将发生深刻变革,据全球能源互联网发展合作组织发布的《中国2030年能源电力发展规划研究及2060年展望》预测,2025年我国煤电达峰,2050年清洁能源发电占比超过80%,2060年煤电装机有望全部退出。因此,现代煤化工产业进一步提高电力驱动的比例,实际上是增加了应用绿电的比例,可大大降低燃料煤的消耗,进而实现燃料端的大幅碳减排。

“能源情报碳中和机遇”微信群,申请者请私信告知详细信息+附上名片,核实后合适则邀请

此外,利用CO2可加工生产碳酸二甲酯、可降解材料、芳烃、尿素、碳铵、纯碱、绿藻、无机盐等产品,从而实现固碳。此类技术未来将在碳中和过程中发挥重要作用。

资源利用水平不断提高。煤制油、煤制天然气、煤制烯烃项目的原料煤耗、综合能耗、工业水耗持续下降,能效持续提升,满足相关指标要求。典型煤制油、煤制天然气工厂已通过72h标定。以煤制油为例,百万吨级煤间接液化项目的单位产品综合能耗约2t标煤/t产品,单位产品原料煤耗约3.5t标煤/t产品,单位产品工业水耗约5~6.8t/t产品,能源转化效率达到43%以上。

文章来源:《煤化工》 网址: http://www.mhgzz.cn/zonghexinwen/2022/0810/540.html